罪犯被受害者杀死属于什么形态(德国普通工人电影杀人犯被广泛同情,这电影真吓人)

纵观2022年的欧洲电影,总的来说,四个字可以概括:掷地有声。德国人的反战电影在这一年,冰冷,尖锐,不论是一战的血腥战场,还是二战的长桌会议,看完总会让人回味良久。记录克拉夫特夫妇接触火山的纪录片,无时无刻不在强调大自然毁灭性的绚烂。这一年也是依旧探讨女性主义的一年,以[圣蛛]、[束胸]为首,她们的生存环境,她们的故事,依旧有人讨论,思考。

纵观2022年的欧洲电影,总的来说,四个字可以概括:掷地有声。德国人的反战电影在这一年,冰冷,尖锐,不论是一战的血腥战场,还是二战的长桌会议,看完总会让人回味良久。记录克拉夫特夫妇接触火山的纪录片,无时无刻不在强调大自然毁灭性的绚烂。这一年也是依旧探讨女性主义的一年,以[圣蛛]、[束胸]为首,她们的生存环境,她们的故事,依旧有人讨论,思考。

虽是大银幕院线电影,但2022年的欧洲佳片,没有视觉奇观,有的只是振聋发聩,有的只是继续探索电影的边疆。

上期:上年度最惨主角,只差“一秒”就能安全回家▼

上期:上年度最惨主角,只差“一秒”就能安全回家▼

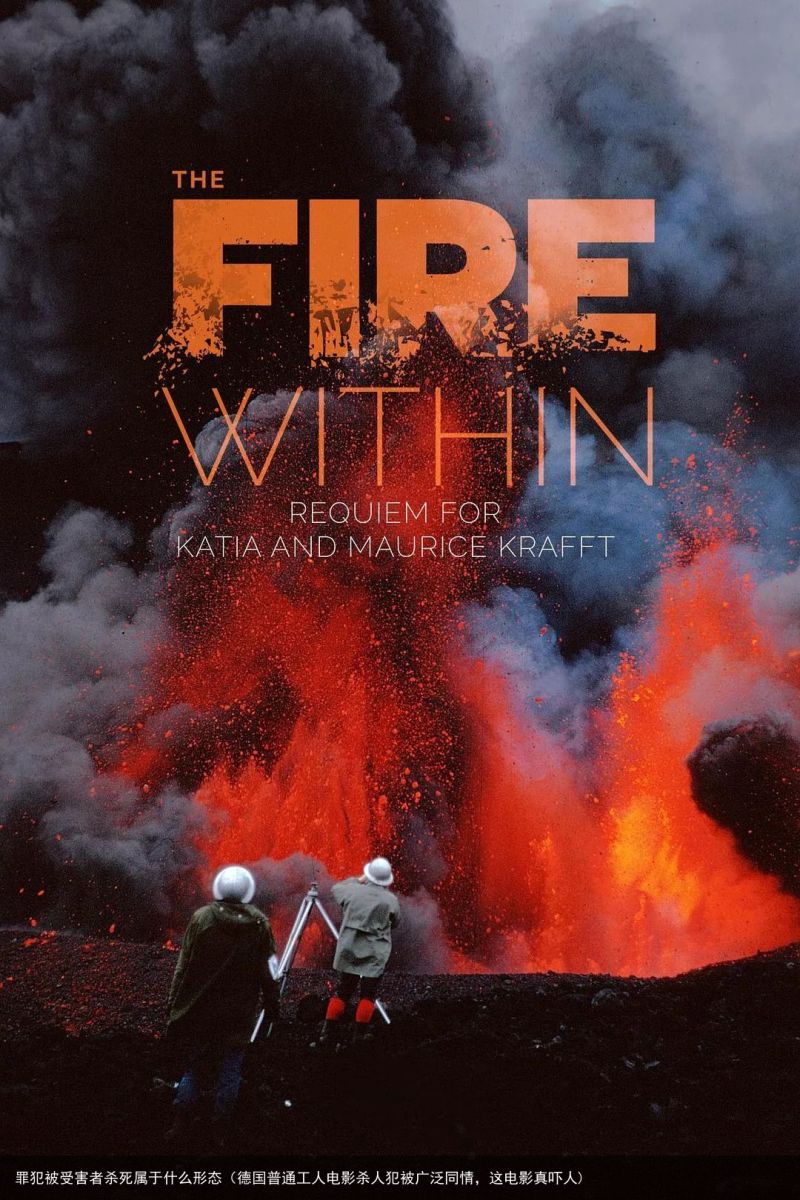

心火:写给火山夫妇的安魂曲

The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft

导演 沃纳·赫尔佐格

主演 卡提亚·克拉夫特/莫里斯·克拉夫特

类型 纪录片

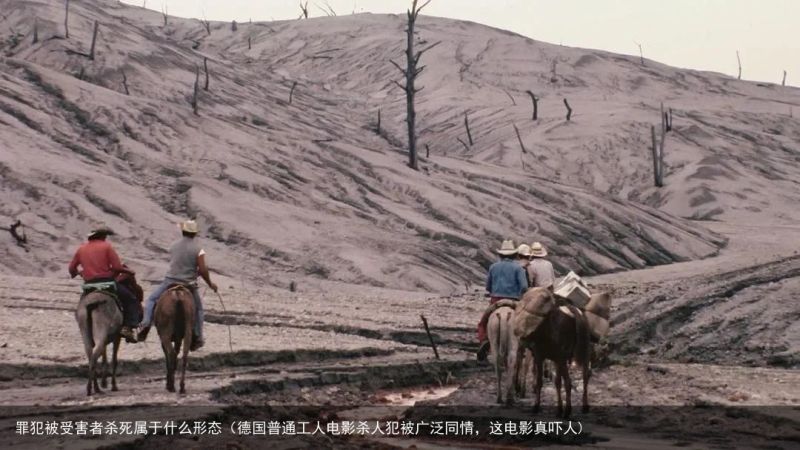

国家 英国/瑞士/美国 自然与人的力量2022年,有两部纪录片以同一对法国夫妇为主角。这对夫妇因实地研究世界各地的火山而闻名遐迩,留下了大量科研及人文影像资料。沃纳·赫尔佐格的[心火:写给火山夫妇的安魂曲],和萨拉·多萨的[火山挚恋],都是由他们留下的影像资料剪辑而成的纪录片。

自然与人的力量2022年,有两部纪录片以同一对法国夫妇为主角。这对夫妇因实地研究世界各地的火山而闻名遐迩,留下了大量科研及人文影像资料。沃纳·赫尔佐格的[心火:写给火山夫妇的安魂曲],和萨拉·多萨的[火山挚恋],都是由他们留下的影像资料剪辑而成的纪录片。 赫尔佐格和纪录片的主角克拉夫特夫妇(妻子卡提亚·克拉夫特,丈夫莫里斯·克拉夫特)是同时代的人。与他们不同,赫尔佐格既敬畏自然的力量,又推崇人类的意志,总爱用后者挑战前者。他在拍摄[陆上行舟]时,真的用人力将一艘数吨重的大船从森林里的一座山坡运过去。这种对人类意志的执迷,一定程度上有悖于卡提亚和莫里斯对人性的悲观,他们认为正是由于人类滥用力量,才导致了冲突和混乱。

赫尔佐格和纪录片的主角克拉夫特夫妇(妻子卡提亚·克拉夫特,丈夫莫里斯·克拉夫特)是同时代的人。与他们不同,赫尔佐格既敬畏自然的力量,又推崇人类的意志,总爱用后者挑战前者。他在拍摄[陆上行舟]时,真的用人力将一艘数吨重的大船从森林里的一座山坡运过去。这种对人类意志的执迷,一定程度上有悖于卡提亚和莫里斯对人性的悲观,他们认为正是由于人类滥用力量,才导致了冲突和混乱。 不过,赫尔佐格和他们对自然力量的推崇到是一脉相通。这促使[心火]与[火山挚恋]在面对同样的主角、和影像资料时,做出的素材选择、剪辑和表达截然不同。赫尔佐格通过旁白、音乐以及大篇幅的火山及人文场景,让卡提亚和莫里斯退居到他们拍摄的影像的后面。他不像萨拉那样,把他们作为表达的主体,以他们为中心剪辑素材,而是把影像作为主体,分析、说明,进而让拍摄这些影像的卡提亚和莫里斯的形象显影。

不过,赫尔佐格和他们对自然力量的推崇到是一脉相通。这促使[心火]与[火山挚恋]在面对同样的主角、和影像资料时,做出的素材选择、剪辑和表达截然不同。赫尔佐格通过旁白、音乐以及大篇幅的火山及人文场景,让卡提亚和莫里斯退居到他们拍摄的影像的后面。他不像萨拉那样,把他们作为表达的主体,以他们为中心剪辑素材,而是把影像作为主体,分析、说明,进而让拍摄这些影像的卡提亚和莫里斯的形象显影。 他们如何用火山学家的视角拍摄火山,以及为何逐渐具有了人文主义的立场,是赫尔佐格的[心火]聚焦的问题。对于他们广受赞誉的爱情,他特别提到了一点:在日本观察火山时,卡提亚和莫里斯出现了分歧;这是他们稳固的爱情里一次小小的矛盾。卡提亚觉得不值得继续留在日本观察那座即将爆发的火山,她想去其他火山看看。莫里斯拒绝了这个提议,卡提亚只好也留了下来。他们最终命丧于此。

他们如何用火山学家的视角拍摄火山,以及为何逐渐具有了人文主义的立场,是赫尔佐格的[心火]聚焦的问题。对于他们广受赞誉的爱情,他特别提到了一点:在日本观察火山时,卡提亚和莫里斯出现了分歧;这是他们稳固的爱情里一次小小的矛盾。卡提亚觉得不值得继续留在日本观察那座即将爆发的火山,她想去其他火山看看。莫里斯拒绝了这个提议,卡提亚只好也留了下来。他们最终命丧于此。 最初,卡提亚和莫里斯都不熟悉拍摄的技巧,也羞于在镜头前露面。随着时间推移,他们逐渐成为了有影像创作意识的火山学家。赫尔佐格像萨拉展现他们爱情的发展历程那样,从他们早期拍摄的影像开始说起,厘清二人不同时期拍摄的影像资料的微妙变化。其中,最明显的变化是人文内容的增加。出于对自然奇观和人文主义的兴趣,赫尔佐格毫不节制的将卡提亚和莫里斯拍摄的夏威夷火山爆发后的影像,剪进了纪录片里。红色岩浆喷射出的绚烂花火和流淌中的红色岩浆流,在宗教音乐的衬托下,显现出自然的神秘力量和绚丽多彩。

最初,卡提亚和莫里斯都不熟悉拍摄的技巧,也羞于在镜头前露面。随着时间推移,他们逐渐成为了有影像创作意识的火山学家。赫尔佐格像萨拉展现他们爱情的发展历程那样,从他们早期拍摄的影像开始说起,厘清二人不同时期拍摄的影像资料的微妙变化。其中,最明显的变化是人文内容的增加。出于对自然奇观和人文主义的兴趣,赫尔佐格毫不节制的将卡提亚和莫里斯拍摄的夏威夷火山爆发后的影像,剪进了纪录片里。红色岩浆喷射出的绚烂花火和流淌中的红色岩浆流,在宗教音乐的衬托下,显现出自然的神秘力量和绚丽多彩。 此外,赫尔佐格还把他们拍摄的人文影像,剪进了纪录片里。火山周围的村镇、居民较多地出现在了他们后期拍摄的画面里:我们可以看到火山爆发后,被摧毁的村庄、遇难者的尸体、死掉的动物、排队领取物资的灾民、接种疫苗的场景。这个时期,卡提亚和莫里斯希望他们的研究能让居住在火山周围的人,预防灾难。

此外,赫尔佐格还把他们拍摄的人文影像,剪进了纪录片里。火山周围的村镇、居民较多地出现在了他们后期拍摄的画面里:我们可以看到火山爆发后,被摧毁的村庄、遇难者的尸体、死掉的动物、排队领取物资的灾民、接种疫苗的场景。这个时期,卡提亚和莫里斯希望他们的研究能让居住在火山周围的人,预防灾难。 某种程度上,赫尔佐格把卡提亚和莫里斯当成了影像创作的同路人。他用旁白解说了他们拍摄的画面的细节,以及背后的故事。他更想让观众借此理解他们拍摄时的良苦用心,感受其中自然和人的力量,然后再反过来认识这对火山夫妇。

某种程度上,赫尔佐格把卡提亚和莫里斯当成了影像创作的同路人。他用旁白解说了他们拍摄的画面的细节,以及背后的故事。他更想让观众借此理解他们拍摄时的良苦用心,感受其中自然和人的力量,然后再反过来认识这对火山夫妇。

▼

束胸

Corsage

导演 玛丽·克鲁泽

主演 薇姬·克里普斯/弗洛里安·特辛梅斯特/凯塔琳娜·洛伦茨

类型 剧情/传记/历史

国家 奥地利/卢森堡/德国/法国 茜茜公主2022版万千为女性锻造的牢笼里,茜茜公主的这座金丝笼最华丽、最不像牢笼,却同样无法逃离。她不像底层女性同时被物质、阶级、性别所困。但只是一样,也足够痛苦。她是皇后,她必须要遵从人们对女性的规训,满足人们对皇后的期待。丈夫批评她没有做足皇后的本分,连小女儿也为她的不得体而“羞愧”。

茜茜公主2022版万千为女性锻造的牢笼里,茜茜公主的这座金丝笼最华丽、最不像牢笼,却同样无法逃离。她不像底层女性同时被物质、阶级、性别所困。但只是一样,也足够痛苦。她是皇后,她必须要遵从人们对女性的规训,满足人们对皇后的期待。丈夫批评她没有做足皇后的本分,连小女儿也为她的不得体而“羞愧”。 [束胸]并不严格遵从史实。它在意的,并不是细节真实,而是能不能借由这个故事,揭开女性受困的本质。镜头下的茜茜公主也许并不知道女性主义为何物。当她一次次近乎病态地追求瘦削,系紧那令人呕吐或昏厥的束胸,她都是在默许被束缚。她意识不到牢笼的存在,只天然地感受到一种无名的痛苦。但也正是因为这份痛苦不知所起,它才更令人困惑、愤怒、无助。

[束胸]并不严格遵从史实。它在意的,并不是细节真实,而是能不能借由这个故事,揭开女性受困的本质。镜头下的茜茜公主也许并不知道女性主义为何物。当她一次次近乎病态地追求瘦削,系紧那令人呕吐或昏厥的束胸,她都是在默许被束缚。她意识不到牢笼的存在,只天然地感受到一种无名的痛苦。但也正是因为这份痛苦不知所起,它才更令人困惑、愤怒、无助。 她一次又一次试图抓住任何近似“爱”的东西。她会牢牢记住说她“很美”的精神病人,给他好吃的糖果;她不顾流言蜚语,和骑马教练亲近,因为他看着她时,“眼睛里有我”;她爬上表弟的床,明明也不是爱,却渴望被爱;贴身女伴想要结婚,她不允,因为“你是唯一爱我本来面貌的人”。

她一次又一次试图抓住任何近似“爱”的东西。她会牢牢记住说她“很美”的精神病人,给他好吃的糖果;她不顾流言蜚语,和骑马教练亲近,因为他看着她时,“眼睛里有我”;她爬上表弟的床,明明也不是爱,却渴望被爱;贴身女伴想要结婚,她不允,因为“你是唯一爱我本来面貌的人”。 每一次,这些尝试都只能给她带来短暂的安慰。她只能“胡闹”来反抗。她在众人面前竖中指,剪掉那头优雅的长发,甚至派女伴假扮自己出席活动。讽刺的是,女儿反而赞她在那次活动上“非常端庄”。

每一次,这些尝试都只能给她带来短暂的安慰。她只能“胡闹”来反抗。她在众人面前竖中指,剪掉那头优雅的长发,甚至派女伴假扮自己出席活动。讽刺的是,女儿反而赞她在那次活动上“非常端庄”。 这是以2022年的眼光,去解读1870年代一位女性的人生。薇姬·克里普斯撑起了这部独角戏,让一百多年后的人们触摸到茜茜公主的痛苦。茜茜公主也有了一个属于2022年的结局。表弟曾开玩笑说,不准你淹死在我的湖里。她努努嘴:“反正我更喜欢大海。”故事的尾声,她一头跳进一片海蓝色之中。即使在2022年看,那也是一片望不到尽头的自由。

这是以2022年的眼光,去解读1870年代一位女性的人生。薇姬·克里普斯撑起了这部独角戏,让一百多年后的人们触摸到茜茜公主的痛苦。茜茜公主也有了一个属于2022年的结局。表弟曾开玩笑说,不准你淹死在我的湖里。她努努嘴:“反正我更喜欢大海。”故事的尾声,她一头跳进一片海蓝色之中。即使在2022年看,那也是一片望不到尽头的自由。

▼

岛屿上的煎熬

Tourment sur les îles

导演 阿尔伯特·塞拉

主演 伯努瓦·马吉梅尔/塞尔希·洛佩斯/吕伊斯·塞拉

类型 剧情/惊悚

国家 法国/西班牙/德国/葡萄牙不安的现代影像阿尔伯特·塞拉说,“我是当下西班牙最好的电影人。”如果将作者性和影像质感作为评判标准,他不算夸大。2022年[岛屿上的煎熬]也是因为在这两方面突出,而值得被列入年度佳片中。它叙事的意味很淡,而影像本身被无限放大,不安的情绪氤氲在燥热的色彩中。如果硬要说有个故事,那是在法属波利尼西亚,高级专员德鲁勒在和当地人的谈话中,得知法国在这里重启核试验的流言甚嚣尘上。德鲁勒试图通过自己的人脉关系网,探听这消息的虚实。但直到影片最后,真相也没有定论。我们只是看着德鲁勒游走在当地平民和各国要人之间,用他见人说人话见鬼说鬼话的手腕,平息争议,套取消息。然而,在追寻核试验真相的路上,他的手腕不太好使。他一次又一次走进死胡同里,一切如同画面缤纷又炽热的色彩,让人焦躁不安。热带的阳光让一切都笼罩在一层光晕中。丛林弥漫水汽的青色,大海折射阳光的蓝色,天空被夕阳浸染的紫红,都似乎萦绕着一层鬼魅般的神秘气息。岛屿不大,追寻答案的路却始终像鬼打墙。伯努瓦·马吉梅尔强大的表演更是加剧了这种迷茫。他四两拨千斤地演绎出德鲁勒的气定神闲、游刃有余。可即使是这样一个人物,依然在核试验的问题上无计可施,甚至因为这么一句流言而乱了步调,一门心思追逐真相,生活的重心全然偏离。核试验变成了一种意象。它悬在人们生活的上空,也许只是流言,只是幻影,从未真实存在。但即使是它存在的可能性,也令人心神不宁。强大如德鲁勒,在它面前也完全丧失了对自己生活的控制权,只能不断追逐它的影子。那一种无所适从感,独属于当代生活。▼

万湖会议

Die Wannseekonferenz

导演 蒂马蒂·格肖内克

主演 菲利普·霍奇迈尔/约翰尼斯·艾麦亚/马克西米连·布鲁克纳

类型 剧情/历史/战争

国家 德国百万生命不过几页文书1942年1月20日,对于大部分人是普通的一天;对于一群德国政府官僚,是劳累的一天;对于其中一小部分,是走上巅峰的日子;对于当时欧洲的1100万犹太人,则是末日宣言。如果没有最后这一条,[万湖会议]更像是一部室内“宫斗剧”。就像电影一开始展现的,即便是已经掌权,并且发动了世界大战的纳粹政权,要推行一项政策,也面临着不同派系,不同利益集团之间的对抗。欧洲知识分子喜欢将纳粹政府的大屠杀行动“特殊化”,仿佛它是一个人类文明史上的一个全新发现。然而正如这部电影透露的,无论是温和派还是激进派,他们丢失自己良知的根本原因,除了性格之外,根本上说就是利益/权力。所谓的意识形态,恰恰是让这种利益诉求合理化最有力的武器。由于政府部门的职能划分,总会制造权力和利益的清晰与模糊,因此每一次集权,都需要一系列复杂的交换、威胁、谈判,而任何一种大义,就是最好用的大旗。海因里希对部门代表的分化、压制,正是利用这一点,也是前半段的叙事核心。到了艾希曼登场,侧重点变成权力分配后如何实施。把屠杀的效率提升到一个骇人的程度的确需要现代技术的支持,但这种利益分层结构并不是全新的,正如那种自上而下的权力结构非常陈旧一样。这丝毫没有为纳粹辩护,或者弱化大屠杀可怕的意思。正好相反,正因为在现代文明之下,只需要这样一个会议,就可以在几年内制造一场伤害600万人的浩劫,我们才需要更为惊惧。如果以后果的大小来评判万湖会议的重要性,那就是一种本末倒置,六万、六十万的数字,会减轻这场会议的可怕吗?不,这种会议得以顺利召开,结果皆大欢喜,就已经令人齿冷。而因为学者更为有名的艾希曼,在这场权力角逐中不过是一个“陪衬”。电影把他和那群通过这场屠杀攫取了权力,收获了利益的人放在一起,更生动地告诉我们,针对艾希曼的反思并非没有意义,但他干得再好,也不是那个召开万湖会议的人。如果把[万湖会议]与[朗读者]这样的作品作比较,从电影的角度,还是后者更具艺术性和震撼力。各种围绕阿伦特亦或所谓“平庸的恶”的讨论,也是依附在后者的汉娜身上,更具思辨。但是,[万湖会议]在一年中的电影,依然配得上勇气之作。因为[朗读者]的深刻并不建立在历史之上,它更关注沉淀在历史长河里更细碎的沙,而[万湖会议]则直面历史本身,两者从反省与沉思层面相辅相成:先不忘记,再思考要记住什么。▼

圣蛛

Les nuits de Mashhad

导演 阿里·阿巴西

主演 扎拉·阿米尔·阿布拉希米/迈赫迪·巴杰斯塔尼

类型 剧情/惊悚/犯罪

国家 丹麦/德国/瑞典/法国被凝视的你[圣蛛]当然是一部女性主义的电影,但让人不得不把目光放在那个男人身上。男人是杀人犯,在广场上寻找猎物——妓女。他把她们带回家,假意要跟她们做皮肉生意,然后勒死她们。电影一开头,镜头对他的真面目半遮半掩,只把视线放在他的手、背影等局部,在黑暗中见证他残忍的杀戮。而后他的面纱慢慢被揭开,一个普通的工人。他在工地上砸墙,偷偷留意报道他杀人案的报纸,若无其事地和家人看电视、吃饭。他的普通,让观看者内心恐怖的阴云一点点加深。而他的杀人行径,似乎一路畅通无阻。与此同时,电影双线叙事的另一条,是追查真相的女记者。她合情合理合法的追问,却远不如杀人者的暴行顺遂。你跟着她感受那种处处碰壁的感觉。警察不作为,面对她的质疑勃然大怒;而后办案人员又企图和她发生关系;连同事和家人都劝她不要再查下去。她大胆、坚决的行为,让她早在扮成妓女做诱饵查案之前,就被那个社会视为“不正经的女人”了。事实上,她是个女人,这在那个社会,就已经是一种原罪。即使在被捕后,杀人犯和记者的力量对比依然一边倒式地由前者占优。舆论完全站在杀人犯一边,他们认为他是在“执行正义”“消灭社会垃圾”。记者去采访受害者家人,他们在巨大的悲痛之外,反而一脸理亏、羞耻。杀人犯的儿子起初不明白发生了什么,刚有些愧意,却立刻收获了街坊感激敬佩的眼神:“你们需要什么,尽管来我们这里拿。”他转而以父亲为偶像,甚至探监时激动地询问他杀人细节,想要“追随”父亲。这样的强力对比之下,每一个正直的观众,不论性别,都陷在女性的处境里。你好像也正被凝视,无可奈何面对厌女的荒谬。杀人犯被判处死刑,但那个厌女的社会依然生龙活虎。杀人犯之子堂而皇之地发布视频,羞怯中带着兴奋,说“有人一直要我追随父亲的脚步。”他甚至用妹妹做“道具”,为人们演示杀人手法。而那些因为贫困、歧视而落入风尘的女人,也就此成为那个社会的道具,被用来转移社会矛盾、被杀害、被掩埋、被永远噤声。[圣蛛]用一种令人不寒而栗的平静,讲述伊朗在性别问题上的扭曲。它足以在2022年的女性主义电影里脱颖而出,在每一个观看者心中打上一个痛苦的惊叹号。上期:上年度最惨主角,只差“一秒”就能安全回家▼