白象方便面厂招人都干什么(普通工人的口号是如何看待白象方便面三分之一员工是残疾人?民族企业该如何经营才能实现更好发展?)

消费主义“人道主义”首先预设一个“紧急呼救”的概念,把世界性、地区性的矛盾拆分为一个又一个的“SOS”;再把某个求救信号与某种产品对接,让消费者可以便利的通过一次消费同时获得两种不同的商品,其中“消费行为”为消费者带来了物理意义上的商品,而另一个无形的“慈善行为”则是附带在商品之上的意识形态增值物——这才是完整的使用价值。

这种意识形态增值物又何止是“慈善”呢?回顾历史我们能找到这种经济生活引入意识形态作为润滑剂的更早期形态:

在年轻的资产阶级看来,市场是基本问题。它的目的是销售自己的商品,战胜和自己竞争的异族资产阶级。因此,它力求保证自己有“自己的”“本族的”市场。市场是资产阶级学习民族主义的第一个学校。

———约瑟夫·维萨里昂诺维奇·朱加什维利如今白象也算苦尽甘来 仰仗早期资产阶级先辈的遗产后人乘凉,有望蒸蒸日上了。

这里并不是想说“虚伪的资产阶级又开始炮制谎言来欺骗劳动群众了”——姚忠良先生做好事不留名也不是一年两年了,他本人从未主动宣传过这些。然而问题仅仅在于:无论姚先生主观上想不想宣传这件事,一场意识形态消费的狂欢确确实实已经爆发了。尽管这不是姚先生主动选择的战略,但和国际接轨、发展市场经济这么多年后,市民的行为模式倒是被调教出来了。

实际上,类似于此的意识形态消费在西方发达资本主义国家已经持续了多年,以至于早已不再是一种狂欢而是持久慢热的暖流:

在星巴克咖啡里,消费者每当购买一杯咖啡,这个跨国企业则承诺为非洲的某个孩子捐献一杯咖啡,并且为他们的供应庄园的果农提供更好的保障,而作为代价,消费者则要多花几毛钱来购买这杯“慈善”增值过后的咖啡,当然在这里消费者们是很难发现跨国企业是否完成了他们的慈善承诺——这个其实也并不重要,重要的是消费者相信自己真的有在轻轻松松就参与了“让世界变得更好”来收获了道德上的满足。如果说天主教意识形态和信众的交易是“经过一段时间的苦修和告解,放纵是可以被原谅的”,那人道消费主义和市民们的交易则是“该吃吃该喝喝就能实践善了”。

在发达资本主义国家,最新锐、最智慧、最理想主义的资产阶级们已经发挥他们的主观能动性和企业家精神造出了许许多多的功德系统:盖茨通过液化工资分级促进底层黑客更好的融入微软的层级管理模式之中;索罗斯建立了自由人权基金会;星巴克和耐克的非洲援助计划以及生产农补贴计划..…都2022了,难道还有哪个顶级资本家缺功德吗?

但咱们看看新闻然后再扪心自问一下:理想主义者们和善良中产们造功德、做慈善、分分钟几百亿上下地捐款那么多年了,新殖民主义、自由贸易的全球化、产业上下游剥削……难道我们的世界有什么根本性的不同了吗?最没功德的事情——歧视与偏见真的有在消弭吗?最能检验慈善效果的事情——全球贫富差距减小了吗?最易引发人权危机的事情——帝国主义集团残酷的争霸战争变少了吗?

在现代资本主义之下,他们通过镊取与马克思主义不稳定结合的社会革命议题并加以改造,最终使其成为了新资本主义最为坚硬的外壳,使得资本主义反对资本主义成为可能,并且构造了资本主义是资本主义唯一替代的假象,但是在这种文化霸权之下,所构成资本主义的一切,都没有真正的变迁

——卢克·波坦斯基当然,世界也不是一点儿变化没有——变化就是人们更去政治化、更日子了,,,日子到连新纳粹都玩儿亚文化去了……

“你瞧瞧现在哪儿有政治啊?这都是市民社会里的政治!——汗呐·啊轮特”

这种消费主义模式极大地鼓舞了群众们的政治退行——被打成原子的、孤立的群众们对残酷的竞争与积累外的“共同性”的追逐被很好地被整合进了资本主义再生产中——一旦着急去追逐这些共同性,那市场就两眼放光地把它使用价值化,成为消费的驱动力——俨然一副“菲勒斯设置自身的例外”的把戏。

不过,坚持到底就是胜利——如果我们不把共同性直接当作资本主义替代、而是当作我们反资本主义的动力呢?回到这个问题上来,白象得到消费者们的认可和追捧,重要的一点就是用实际行动保障了残疾人劳动者的工作权——而工作权恰恰是社会主义权力的重要组成部分。

1975年,大卫•格兰尼克认为,在苏联,获得工作的权利不仅仅涉及宏观层面的充分就业,它还在微观层面发挥作用。“除非在非常罕见的情况下,”他指出,“除非是严重不称职或继续违反工厂纪律,否则解雇工人是不被允许的。”简而言之,“工人几乎拥有了完全的工作保障。最重要的是,对于普通工人而言,这便是工人国家这一口号的含义。”

因此,“解雇的政治不正确”给了工人们真正的保障;他们“受到保护,不仅不受失业本身的影响,而且不受失业威胁下被迫改变职业或工作地点的影响。”这一特点,被格兰尼克称之为“微观经济充分就业”约束(但他后来称之为“工作权利”),意味着工人“几乎不受任何改变工作的压力的影响,他们个人认为,无论出于什么原因,工作变动都会减少他们的个人福利。”

“工作的绝对保障”,工人个人对其现有工作的实际权利。这种工作权利在斯大林时期后的有关劳动的法律中得到了明确的支持。例如,苏联《基本劳工法》第17条将解雇工人的根据限制在特定的理由,并指出,即使这些理由也只有在“有关雇员不可能经其同意转到另一工作时”才有效。理论上,一个工人可能会因为违反工作纪律(例如,旷工和醉酒),不愿意或不能完成现有的任务,以及裁员的原因而被解雇。然而,在实践中却并非如此容易。工人的第一道防线是选举产生的工作场所工会委员会。在解除任何职务之前,该委员会必须同意;这必须在全体会议上进行,且需要三分之二的法定人数和绝对多数投票才能通过这个决定。如果他们不通过,也不能推翻此决议(格兰尼克将这个权力描述为“真正令人震惊的”,因为现实社会主义中通常的原则是“一个等级更高的团体总是可以推翻一个较低的团体的决定”)。

然而,假设工会委员会支持解雇,工人总是可以求助于法院。Moshe Lewin指出,“1965年,在他们接到的60%的案件中,法庭下令让被解雇的工人复职”——还带补偿,这意味着政府要付出“严重的代价”。

工人也被保护不受工作变化或转移到其他工作的影响——即使是在由于技术变化和重组而明显必须裁减的情况下。在这种情况下,大多数失去工作的工人都在同一企业接受再培训。然而如果他们拒绝,他们就会再次求助于工会和法院来寻求保护(他们在这里甚至更有几率成功)。所有这一切都发生在还要为劳动力市场的新进入者提供工作的背景下——例如,企业雇用年轻人的压力。某些地区失业的存在,以及地方党委要求所有地方企业增加雇佣规模的压力。这一做法被《劳动法》第9条的支持,该条规定“法律禁止毫无根据地拒绝提供工作”。至于残疾人就业,社会主义法律也有明确要求:

在苏联和其他一些社会主义国家,对有劳动能力的残疾人就业,实行集中安置同分散安置相结合的政策。政府对集中安置残疾人就业的社会福利企业制订出保护和扶持措施,如产、供、销均由政府计划予以保证。政府对于一般企业分散安置残疾人就业的比例也作出明确规定,苏联规定为2%。苏联的社会福利企业安置对象的范围较大,分类较细,有盲聋哑人企业、肺结核病人企业、心血管病人企业等。与苏联相比,新沙俄残疾人安置工作就很,,,

2010年9月18日,莫斯科市长卢日科夫在俄罗斯联邦独立工会上表示,建议企业雇主增加残疾人就业的劳动配额,他介绍,目前,每100名员工中仅占1名残疾雇员,建议把劳动配额恢复到苏联时期的每30名员工中占1名残疾雇员的规章制度。如果企业雇主没有这样做的话,就必须选择向残疾人捐款等方式来支援残疾人。当然,关爱残疾人不仅要保障残疾人的生计,更应该从源头上杜绝致残事故——毕竟先天残疾的人数比例远小于后天残疾者。

2006年第二次全国残疾人抽样调查显示,黑龙江省有残疾人218.9万人,占总人口的比例为5.72%。其中视力残疾28.7万人,占13.11%;听力残疾35.8万人,占16.35%;言语残疾3.0万人,占1.37%;肢体残疾91.7万人,占41.90%;智力残疾16.0万人,占7.31%;精神残疾13.7万人,占6.26%;多重残疾30.0万人,占13.70%。截至2018年8月22日,全省共有持证残疾人107.45万人。

在众多致残原因中,先天性因素致残占9.57%,后天获得性因素致残占74.67%,不明原因或其他因素致残占15.75%。后天获得性因素是致残的主要因素,我国每年新增残疾人主要由人口老龄化、慢性疾病、意外伤害、出生缺陷等因素导致。其中糟糕的工作环境恐怕是后天致残的一大项:

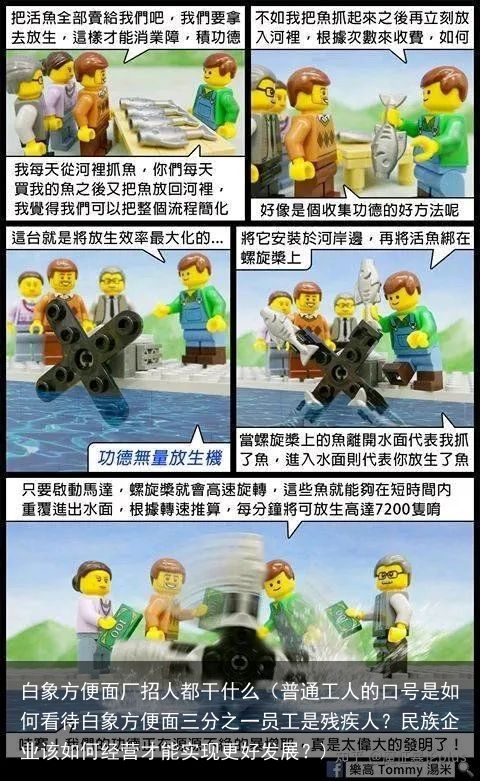

从珠三角断指潮,看国际残疾人日的意义27 赞同 · 3 评论文章如果我们不从源头上遏制伤残率,只是一味支持白象做大做强,那么会不会出现这样的情况呢:珠三角的黑企业们依旧源源不断地制造出残疾人被源源不断地安置进白象,而我们源源不断地购买白象积累了源源不断的功德——可谓功德无量啊。

但这有意义吗?

如果绕开官僚和资本家、绕开冒险行动、只是安安全全的在消费享乐的同时献上自己微薄的爱心以在功德中自我感觉良好,那么当然也就只配“功德无量”了。

显然 如果想要从源头杜绝致残现象,必须让那些不给工人们提供良好工作环境的企业负责人们吃些苦头:

然而,沃罗尼娜最关心的不是工会中央产生的无用文件,而是她工厂里的23000名工人。如果工会中央的领导人真正关心工人,他们会解决停工、低工资和生活条件等问题。她厌恶地说道:“工厂是一个可耻的烂摊子!”三年来,工厂委员会换了五个主席,没有一个人是选出来的。她将90%为女性的灯具部的条件与国家的承诺进行了对比。“我们知道,根据斯大林宪法,每个人都有工作、教育和休息的权利。但是我们在灯具部门有什么?由于停工,有两个或三个孩子、没有丈夫的女工每月挣150卢布。他们对党和政府破口大骂,但这并不能怪党和政府。不与这些停工事件作斗争的工会和经理是有罪的。结果是,妇女得到了悲惨的报酬!”

沃罗尼娜抱怨说,条件很糟糕。在1936年禁止堕胎的法令颁布后,厂长曾承诺为180名婴儿建造一个托儿所。“由于该法令,我们有500名妇女在休产假,还有300名妇女准备休产假,还有200名妇女把她们的婴儿带到工厂委员会。我们建了托儿所吗?没有。” 住房没有跟上从农村涌入的大量新工人的步伐。人们睡在工厂里或临时搭建的小屋里。已经失去工作能力和精力的老工人们不敢靠每月75卢布的退休金退休。他们应该得到更好的待遇。为了“节约”资金,生病的工人被剥夺了应有的保险金。有工作的母亲也没有得到什么帮助。沃罗尼娜愤怒地宣称:“在这一点上,你们不应该节约。”她的话冲口而出,形成了批评的高潮。许多商店没有通风设备,温度达到130度以上。当沃罗尼娜沮丧地喊道:“我们已经谈论这个问题五年了,但我们仍然没有通风设备。”整个全会爆发出自发的掌声。

对沃罗尼娜演讲的反应表明,一个由工会官员组成的礼堂仍然可以被对工人利益的衷心呼吁所感动。然而,他们的掌声也奇怪地消失了。因为如果不是工会和工会中央的领导人,谁应该对商店缺乏通风负责?沃罗尼娜对工会中央领导人的批评揭示了什维尔尼克的讲话所带来的危险的两难处境。如果工会领导人认识到条件不好,为什么他们没有做任何事情来纠正它们?沃罗尼娜本人也是工会中央主席团的成员。在全会上,许多官员通过推卸责任,把自己说成是其他“官僚”的受害者来努力摆脱这个陷阱。有几个人重复了沃罗尼娜的借口:“没有人告诉我们该怎么做”。全会代表对工会中央的领导人进行了痛击,他们自己也担任了领导职务。有时,似乎每个代表都在寻找机构中稍高的人进行指责。莫斯科和列宁格勒的棉纺织工人组织的负责人阿列克桑德拉-阿尔秋赫纳指责工会中央的负责人什维尔尼克、其秘书和杂志编辑叶夫列伊诺夫以及其主席团的所有13名成员没有与工会中央委员会建立更密切的联系。“我每次来找叶夫列伊诺夫谈工作,都得到同样的回答,‘自己解决’。”她愤愤不平地问:“集体在哪里?阿波林、叶夫列诺夫和其他书记在哪里?”Artiukhina指出,她代表的是一个拥有35万名会员和42名带薪工作人员的工会。她呼应沃罗尼娜的批评,说:“我们要的是帮助,而不是文件。”她也对堕胎法令和缺乏儿童保育设施感到愤怒。“为什么工会中央不关心这个问题?”

工会中央主席团成员、鞋业工会主席布雷格曼也把自己当作一个无能为力的受害者。“我们没有帮助,我们没有监督,我们没有控制。”他对工会中央的领导人抱怨得很厉害,以至于听众中一个气急败坏的声音终于爆发了:“但你是工会中央主席团的成员!”然而,布雷格曼拒绝承担任何责任,迅速反驳说这都是什维尔尼克的错:“工会中央的书记处和主席团处于没有指挥的管弦乐队的地位。”在批评工会中央的领导人时,他义正言辞地宣称:“坐在办公室里,发号施令,保卫纸质街垒真是好得多。”布雷格曼特别针对工会中央书记叶夫列伊诺夫:“书记去工厂是件大事,”布雷格曼冷笑道,“两年来,叶夫列伊诺夫去了一次乌拉尔地区。这算哪门子的领导?” 虽然布雷格曼把自己塑造成一个大胆的、直言不讳的反对“官僚”的斗士,但他自己在工会中央主席团中的地位和作为鞋业工人的负责人,削弱了他无罪的、英雄般的姿态。

…

工会领导人现在要对事故和违反安全的行为负责,他们被指控为 "破坏",并被NKVD逮捕。当车里雅宾斯克工厂的经理和工厂委员会被指控在建造钼铁车间时不顾技术安全,并在设备上超出预算花费40万卢布时,东部冶金工人工会的领导人卷入了可怕的指控中。该车间在多次事故后被关闭,几名官员因“破坏”而被捕。在厂长和主要工程师被指控在一系列事故中搞破坏,并将其归咎于技术缺陷之后,水泥工人工会向布赖恩斯克的Amvrosievskii工厂派出了一名劳动监察员,以调查工厂的状况。检查员发现了“大规模事故”、“破旧的住房”、工厂和附近的工人定居点都没有干净的饮用水、一些车间的温度超过125度,以及工厂和定居点不断发生火灾。工厂委员会没有采取任何措施。工会将检查员的报告发送给检察官,敦促他如果在一个月内不解决这些问题,就对厂长提出刑事指控。党对生产的一心一意的强调,加上新引进的技术和未经训练的年轻劳动力,足以解释大多数事故。然而,对 "破坏 "的指责迅速取代了对错误的理性评估。

工会中央和NKVD调查员的集中关注使工会官员从长期的沉睡中清醒过来。由于害怕被公开指责和逮捕,他们开始处理更恶劣的违法行为。南方冶金工人工会讨论并起草了新的行业安全规则,并在9月前向所有工厂进行推广。机器仪表工人工会处理了斯坦科利特工厂的大量事故和眼睛受伤的问题,命令管理层提供安全护目镜、特殊靴子、工作服和其他供不应求的物品,并承诺在今后调查每一起事故。各地的工厂委员会开始做会议记录,并将他们的记录转发给工会中央总部。出勤不严格和对会员申请书弄虚作假的日子似乎已经过去了对“破坏”的指控显然是错误的,但他们确实把注意力集中在长期被忽视的健康和安全问题上。

在整个1937年夏天,工会在从工厂到中央委员会的每一级都举行了多候选人的秘密投票选举。工人们开展了工会民主运动,在一次又一次的选举中扫除了旧势力。毛纺工人工会给工会中央的一份报告乐观地指出:“工厂的工作已经完全改变了它的面貌”。多年来,毛纺工人第一次积极参加了大型的、嘈杂的“问责”会议。在当选为毛纺行业195个工厂委员会的1300多人中,65%是新人,43%从未参加过工会活动。他们投票淘汰了大约一半的老工厂委员会主席,并选出1000多人进入车间委员会,另有1000人成为车间组织者。新参与者的数量之多,表明工会将进行重大改革。在红色纺织厂,4400名工人中约有六分之一被选入车间委员会,这是一个前所未有的自愿参与水平。车间里的受薪官员被取消了,取而代之的是志愿者。工厂委员会开始定期开会,讨论生活条件。8月,毛纺工人举行了他们的第一次代表大会,有245名代表。在尖锐地批评了工会中央委员会成员的虚假表演、糟糕的领导和“对工会民主的严重侵犯”之后,代表们投票将他们赶下台。只有四名前任委员被重新选举。来自车间的斯达汉诺夫工人在新的41人中央委员会中几乎占了一半。它迅速建立了劳动保护委员会,以改善通风,记录事故,提供工作服,并监督加班工作。 连劳保用品都不发,这已经不是一般的官僚了——一定是法西斯特务和托派分子!

连劳保用品都不发,这已经不是一般的官僚了——一定是法西斯特务和托派分子!但是显然苏联不是从天上掉下来的——至少不是旧教徒人民企业家们靠着功德机感动了罗曼诺夫德国鬼子,使尼二主动退位让贤还政于斯拉夫天降伟人伊里奇的,,,苏联恰恰是俄罗斯无产阶级和布尔什维克们以最“政治”的方式建立的新世界(当然她一定也有着自己的新问题)

社会主义的命运和每一个劳动者的命运息息相关、自然也和残疾劳动者休戚与共。21世纪的我们如果要真诚的解决残疾人安置问题——不是比起关心残疾人更关心【那个关心着残疾人的自己】、如果愿意为了实践善而付出辛苦而不是轻轻松松地消费功德,就不能不正视苏联的遗产——不仅仅是政策上的、更是政治方法上的:

每一个马克思主义者都知道政治国家不是解决市民社会问题的根本场所、但今天更应该知道停留在市民社会中也只会在市井喧嚣中随波逐流;正视列宁的遗产 ,就是要把市民社会的问题以政治国家的语言提出、就是要做阿伦特最不愿意看到的事情——物伤其类的社会革命。正是在一百多年前的社会革命中,新的共同性应运而生、点燃了永久冻土上岑寂的冰霜:

在前进的道路上,他们突破了对私人生活和成败的狭隘关注,汇成一股铁流。就连一路上不停念叨着上帝、惦记着她的宝贝火壶的老太太郭必诺也被真实的生活所说服,从平庸的生活、从几十年的梦中醒来,面对新的生活。那个半路上遗失的火壶已经无足轻重了。至此,本答案力图解释和呼吁:希望在这次白象善行曝光中,深受感动的群众们把对姚忠良先生人民企业家的形象的关注和消费方便面的热情转移到残疾人安置问题上、尤其是这一问题与社会主义事业的联系上。